Wayang Kancil adalah salah satu bentuk seni tradisional yang menghadirkan tokoh kancil sebagai karakter utama. Seni ini diciptakan Sunan Giri pada abad ke-15 sebagai media dakwah menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa.

Meski begitu, popularitas wayang kancil pada masa itu tidak berkembang pesat. Baru pada tahun 1925, seorang warga Tionghoa bernama Bo Liem memopulerkan kembali seni ini, sehingga mendapat perhatian lebih luas.

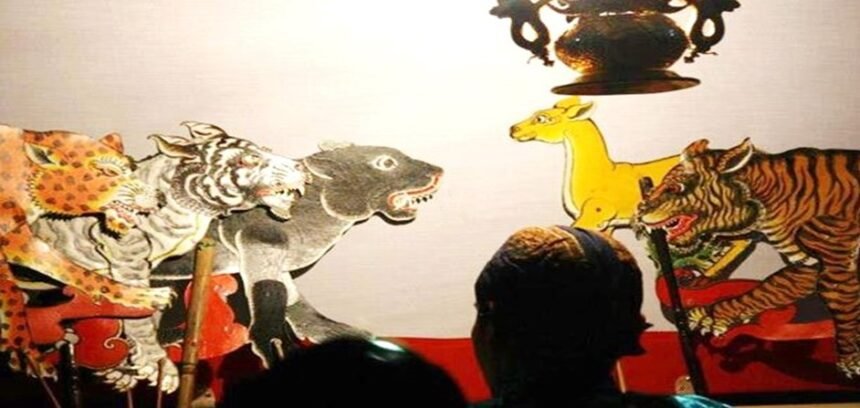

Wayang Kancil terbuat dari kulit kerbau kering, kemudian dibentuk menjadi figur tokoh-tokoh cerita.

Pada tahun 1943, Raden Mas Sayid menyempurnakan bentuk wayang ini dan memperkenalkan kelir atau layar putih untuk memantulkan bayangan wayang selama pertunjukan.

Perkembangan Wayang Kancil di Yogyakarta

Melansir dari budaya-indonesia.org, Wayang Kancil mengalami kebangkitan signifikan pada tahun 1980 di Yogyakarta berkat Ki Ledjar Subroto, seorang seniman asal Wonosobo, Jawa Tengah.

Ki Ledjar memperkenalkan inovasi dalam bentuk wayang agar lebih menarik bagi penonton, terutama anak-anak. Ia juga didukung budayawan dan wartawan R.P.A Suryanto Sastroatmodjo yang memperkaya latar budaya cerita Kancil.

Selain hiburan, Wayang kancil juga media pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral.

Kehadiran wayang ini menjadi angin segar bagi dunia seni tradisional yang mulai kehilangan peminat, terutama di kalangan anak-anak.

Cerita dan Nilai Edukatif

Dilansir dari Wikipedia, lakon (tokoh) dalam Wayang Kancil mengambil inspirasi dari cerita-cerita rakyat tentang kancil, seperti kisah “Kancil Mencuri Timun”. Namun, tafsir Ki Ledjar Subroto memberikan sudut pandang berbeda.

Kancil tidak digambarkan sebagai pencuri atau penipu, melainkan sebagai korban kerusakan hutan karena manusia. Dalam konteks ini, tindakan kancil mencuri timun adalah upaya bertahan hidup.

Tafsir semacam ini menonjolkan pesan edukatif, seperti pentingnya menjaga kelestarian alam.

Cerita wayang juga menampilkan beragam tokoh binatang, seperti binatang buruan, binatang merayap, hingga binatang terbang. Ada pula karakter manusia seperti Pak Tani dan Bu Tani.

Selain itu, wayang kancil membuka peluang bagi anak-anak untuk menjadi dalang cilik, memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk melestarikan seni tradisional.

Pentas Wayang Tradisional

Pertunjukan wayangnya menggunakan perangkat tradisional seperti gamelan slendro atau pelog, kelir, gedebog, kepyak, cempala, dan lampu kelir listrik untuk pementasan malam.

Repertoar musiknya meliputi lagu-lagu seperti “Gajah Belang,” “Buta Galak,” dan “Sur-sur Kulonan” yang dipadukan dengan gamelan Jawa.

Bahasa yang digunakan dalam pementasan biasanya menyesuaikan dengan penonton. Jika penonton adalah anak-anak, dalang cenderung berbahasa Jawa Ngoko yang santai, diselingi Krama Madya dan Krama Inggil dalam adegan tertentu.

Pelestararian Seni Wayang

Hingga kini, wayang kancil masih dilestarikan dalang berdedikasi. Beberapa dalang ternama dalam seni wayang tradisional ini antara lain Ki Lagutama dari Kampung Badran Mangkubumen dan Ki Sutapradangga dari Kampung Sangkrah, Solo.

Dengan tokoh-tokoh binatang dan cerita yang relevan dengan zaman, wayang kancil terus menjadi media efektif untuk menanamkan pesan moral dan kecintaan terhadap seni tradisional.

Inovasi yang dilakukan seniman seperti Ki Ledjar Subroto menunjukkan bahwa seni tradisional memiliki daya tarik yang dapat terus diperbarui tanpa kehilangan esensi budayanya.