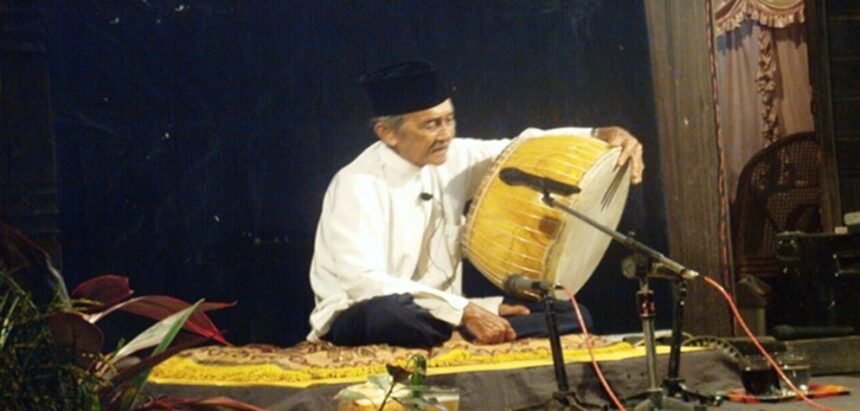

Lamut, tradisi lisan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tradisi ini adalah jenis karya sastra tradisional yang berbentuk syair, pantun, dan narasi yang dilantunkan dengan iringan tabuhan tarbang. Lahir dari Muangthai, tradisi lisan ini dibacakan semalam suntuk.

Dilansir dari laman budaya.kemdikbud.go.id, Lamut datang ke Amuntai, Tanah Banjar tahun 1816 dibawa pedagang Cina. Awalnya berasal dari Muangthai yang dilisankan dengan bahasa Cina.

Selanjutnya, Raden Ngabei Surono Joyonegoro, seorang bangsawan dari Yogyakarta bertemu dengan pedagang Cina, pemilik kapal Bintang Tse Cay. Pedagang tersebut suka membacakan syair lumut. Keduanya menjadi akrab dan Raden Ngabei diangkat menjadi saudara angkat.

Namun, Raden Ngabei mau diangkat menjadi saudara jika ia diajarkan syair yang sering dibacakan oleh Tse Cay. Pedagang Cina tersebut setuju dan mulai mengajarkannya. Setelah itu, oleh Raden Ngabei syair tersebut diubah ke dalam bahasa Melayu Banjarmasin

Saudagar Cina itu kembali datang ke Tanah Jawi di Amuntai. Di sana Raden Ngabei membacakan syair itu di hadapan masyarakat Amuntai dan disenangi hingga disebut syair Lamut.

Kemudian ada rombongan orang datang ke Amuntai hendak merayakan maulid Nabi Muhammad dengan membawa alat musik tarbang. Pada saat itulah Raden Ngabei melantunkan syair Lamut yang diiringi dengan alat musik tarbang.

Sejak itu, syair Lamut berubah namanya menjadi Lamut yang berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata laa dan mauta yang artinya tidak mati atau tidak punah keberadaannya.

Lamut Sebagai Hiburan dan Pengobatan

Dahulu, masyarakat Tionghoa sering menanggap Lamut untuk nazar dan hiburan. Ketika mereka menanggap Lamut sebagai hiburan, biasanya bertemakan perang. Jalan cerita IYU harus mengisahkan kemenangan masyarakat Tionghoa dalam berperang. Jika tidak, mereka akan marah.

Di Banjar sendiri fungsi lamut lebih banyak digunakan sebagai tontonan dan hiburan, meski ada juga yang untuk pengobatan. Beberapa lamut yang tergolong sebagai hiburan diantaranya yaitu, Bujang Jaya, Bujang Busur, Bambang Teja Aria, Prabu Awang Selenong dan lainnya.

Sementara itu, lamut yang tergolong sebagai pengobatan, antara lain Raja Bungsu yang dilantunkan jika ada orang yang ingin mempunyai keturunan.

Kemudian Lamut Kasamandi, dilantunkan untuk orang yang ingin mendapatkan jodoh. Ada juga lamut yang berfungsi untuk mengobati penyakit seperti sakit kuning, ayan, diguna-guna, dan kesurupan.

Lamut untuk pengobatan dilantunkan dengan memberi salam, dilanjutkan dengan permohonan doa kepada Allah, serta salawat kepada Nabi Muhammad. Biasanya juga disajikan sesajenan, seperti kue, telur, beras, jarum, air gula merah, nasi putih dan nasi kuning, serta air santan.

Seni Tradisi Lamut yang Diambang Kepunahan

Bentuk tradisi lisan Lamut adalah puisi tradisional berupa syair dan pantun, kemudian ada juga narasi. Lamut mengandung nilai pendidikan atau nasihat, tata kelakuan hingga adat-istiadat. Kesenian ini umumnya dipertunjukkan di acara hajatan, nazar, ataupun sekadar sebagai hiburan saja.

Biasanya pertunjukan Lamut dimulai setelah salat isya atau pukul 21.00 sampai dengan menjelang salat subuh atau pukul 04.00. Lamut diiringi dengan alat musik terbang atau tarbang dan hanya dilantunkan oleh orang laki-laki.

Saat ini, kesenian lamut diambang kepunahan. Hal ini dikarenakan sejak masuknya Islam sekitar abad ke 16 di Banjarmasin, banyak yang mulai meninggalkan kesenian ini, meski sudah ddisesuaikan dengan ajaran Islam.

Sebab lainnya karena semakin berkembangnya zaman, dipengaruhi oleh budaya barat, serta seniman Lamut banyak yang sudah berusia lanjut serta tidak adanya pewaris untuk melanjutkan kesenian ini.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk melestarikan kesenian ini. Misalkan saja pada tahun 2016, Balai Bahasa Pemprov Kalimantan Selatan mulai mengadakan kembali pelatihan lamut, hingga mengadakan perlombaan. (Sumber: badanbahasa.kemdikbud.go.id)