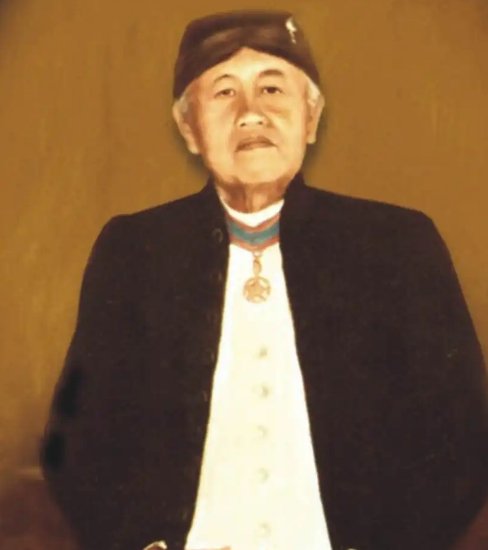

Go Tik Swan (K.R.T. Hardjonagoro), dikenal sebagai penari, pembatik, arkeolog, dan pelestari budaya. Sejak dekade 50-an hingga tahun 2008, ia mengabdikan dirinya secara total di dunia perbatikan. Peraih anugerah Bintang Budaya Parama Dharma 2011 ini telah menciptakan 200 motif batik yang terkenal dengan trade marknya, Batik Indonesia.

Go Tik Swan lahir di Desa Kratonan, Serengan, Surakarta, pada 11 Mei 1931. Keluarganya termasuk cukup disegani pada masa itu. Ayahnya, seorang pengusaha batik bernama Go Ghiam Ik, merupakan cucu dari Luitenant der Chinezen dari Boyolali sedangkan ibunya, Tjan Ging Nio, cucu Luitenant der Chinezen dari Surakarta.

Sejak kecil Tik Wan lebih banyak diasuh oleh Tjan Khay Sing, kakeknya dari pihak ibu yang berprofesi sebagai pengusaha batik nomor satu di Solo. Dari lingkungannya tersebut, ia terbiasa dengan aktivitas para pembatik.

Meski terlahir sebagai orang keturunan Tionghoa, namun Tik Wan menunjukkan ketertarikannya pada budaya tradisional khususnya budaya Jawa. Dari para pekerja pembatiklah, ia belajar mengenal macapat, pedalangan, suluk dan antawacana wayang, Hanacaraka dan tarian Jawa.

Ketika usianya makin bertambah, keingintahuannya pada budaya Jawa semakin tak terbendung. Tik wan belajar semua budaya Jawa yang ada di dekatnya. Sayangnya, kedua orang tuanya tidak menyukai kegiatan berkeseniannya.

Setelah lulus dari Neutrale Europesche Lagere School (NELS), Tik Swan meneruskan studinya di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) kemudian ke Voorbereiden Hoger Onderwys (VHO), keduanya berada di Semarang.

Begitu tamat dari VHO pada 1953, orang tuanya mengirim Tik Swan ke Jakarta untuk berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Akan tetapi karena sudah terlanjur jatuh cinta pada kebudayaan Jawa, ia lebih memilih untuk meneruskan pendidikannya di Fakultas Sastra & Filsafat, Jurusan Sastra Jawa UI.

Saat orang tuanya mengetahui jurusan yang dipilihnya, segala biaya dan fasilitas langsung ditarik. Meski demikian, ia tetap giat belajar. Semasa kuliah, ia terlibat aktif pada berbagai kegiatan kemahasiswaan, seperti menjadi anggota Senat Mahasiswa Fakultas Sastra dan ketua seksi kebudayaan Dewan Mahasiswa UI.

Di sela waktu luangnya ketika masih belajar di Jakarta, ia sering mengunjungi rumah Prof. Poerbatjaraka untuk berlatih tari Jawa. Sejak saat itu, ia kerap mendapat undangan untuk tampil dalam berbagai pertunjukan.

Misalnya, saat perayaan Dies Natalis Universitas Indonesia tahun 1955. Tik Swan dan rombongannya mendapat kehormatan untuk tampil membawakan tarian Gambir Anom di Istana Negara Jakarta. Dalam kesempatan itu, Go Tik Swan mulai menggunakan nama Indonesianya, Hardjonagoro.

Presiden Soekarno yang saat itu hadir terkesan dengan tariannya dan latar belakangnya. Bung Karno kemudian menyarankannya untuk menciptakan batik yang tidak beridentitas lokal seperti batik Yogya, Solo, Pekalongan, Lasem, melainkan Batik Indonesia.

Awal Mula Mendalami Batik

Pada tahun 1955, ia pulang ke kampung halamannya untuk mendalami segala sesuatu tentang batik, termasuk sejarah dan falsafahnya. Kedekatannya dengan keluarga Keraton Solo memungkinkannya belajar langsung dari ibunda Susuhunan Paku Buwana XII yang memiliki pola-pola batik pusaka.

Pola batik langka yang tadinya tidak dikenal umum maupun pola tradisional lainnya digali dan dikembangkan tanpa menghilangkan ciri khasnya. Agar terlihat lebih menarik, pola-pola tadi diberi sentuhan baru dengan warna-warna cerah seperti merah darah, pink, kuning dan hijau.

Dari hasil pengembangan pola tersebut, lahirlah Batik Indonesia. Batik dengan warna dan motif baru hasil eksplorasinya antara lain Parang Bima Kurda, Sawunggaling, Kukila Peksa Wani, Rengga Puspita dan Pisan Bali. S

Selain itu, ia juga tetap mengembangkan batik klasik keraton, seperti Tumurun Sri Narendra, Slobog, dan Truntum. Inovasi yang dilakukan Go Tik Swan mengantarkan batik pada masa jaya di tahun 1960-1970.

Sepanjang kariernya dari tahun 1950an hingga 2008, Go Tik Swan telah menciptakan sekitar 200 motif batik Indonesia, bahkan diantaranya banyak yang menjadi koleksi museum-museum di Eropa, Amerika, Australia, serta para kolektor batik.

Selain sebagai penari dan pengusaha batik, ia juga dikenal sebagai seorang kolektor benda purbakala seperti naskah sastra kuno, buku yang ditulis tangan para pujangga, arca-arca kuno, bahkan keris.

Berkat perhatiannya yang amat mendalam pada seni dan budaya Jawa, Sri Sultan Pakubuwono XI menganugerahkan Go Tik Swan pangkat tertinggi yaitu Kangjeng Raden Hariyo Tumenggung (K.R.H.T.).

Ketika Pakubuwana XII wafat, Go Tik Swan mengakhiri pengabdiannya. Tetapi oleh Pakubuwana XIII tetap dianggap sebagai salah satu sesepuh keraton dan pada tahun 2005 diberi gelar tertinggi sebagai Panembahan Hardjonagoro.

Kegiatan lain Go Tik Swan adalah mengabdi di Museum Radyapustaka, Surakarta, sebagai direktur. Saat mengelola museum tersebut, ia melakukan perburuan potongan-potongan batu kuno. Potongan tersebut dipelajari dan dibentuk kembali sehingga menghasilkan bentuk sebuah patung, diantaranya patung Syiwa, Nandi, Kuwera, Durga, Makara, Avalokiteswara dan lain-lain.

Pada 11 Agustus 1985 sebanyak 40 patung klasik yang berhasil diselamatkannya diserahterimakan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan dan Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Go Tik Swan menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 77 tahun pada 5 November 2008. Atas jasa-jasanya sebagai budayawan dan pembatik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penghargaan sebagai putra terbaik dengan tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma yang diterima ahli warisnya KRAr Hardjo Suwarno dan istrinya, Supiyah Anggriyani pada tahun 2011. (Anisa Kurniawati: Sumber: tokoh.id)